2018年05月21日 公開

つぶあん派?こしあん派?意外と知らないあんこの世界

大福やおまんじゅう、どら焼きなど、和菓子に欠かせないあんこ。つぶあんやこしあん、白あんと、種類はさまざまです。しかし、他にもいろいろな種類があるってご存知でしたか?知っているようで知らなかった、あんこの魅力を親子で一緒に探ってみましょう。

大福やおまんじゅう、どら焼きなど、和菓子に欠かせないあんこ。つぶあんやこしあん、白あんと、種類はさまざまです。しかし、他にもいろいろな種類があるってご存知でしたか?知っているようで知らなかった、あんこの魅力を親子で一緒に探ってみましょう。

親子であんこを楽しもう

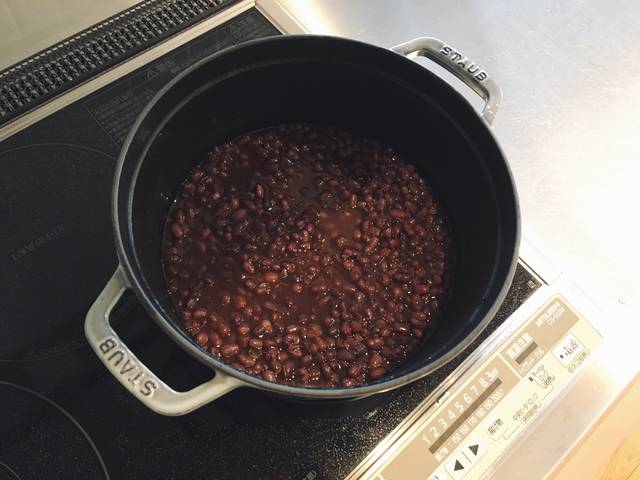

via photo by author

筆者は、子どものころ、小豆のあんこが苦手だったのですが、大人になって好みが変わり、大好きになりました。今では、自分でよくあんこを炊いているほどです。子どもたちも、自家製のあんこを喜んで食べてくれて、一緒に鍋の中でフツフツしている小豆を眺めています。

小豆を炊くのは、すごく簡単なのでぜひお試しください。甘さも自分で調整できるので、自家製おやつの材料としておすすめです。

さて、あんこには、さまざまな種類や違いがあるのをご存知ですか?あんこは苦手、という方も他のあんこなら食べられるかもしれません。例えば、栗やかぼちゃで作ったあんは、ほっこりしておいしく食べられるという方も。

では、一般的に知られている小豆で作るあんこの種類から、その他のあんこまで紹介していきます。

そもそも、あんこって何?

「あんこ読本」によると、「餡(あん)」はもともと詰め物の意味で、日本へは聖徳太子の時代に中国から伝来したとされています。

日本の菓子の歴史上、あんが初めて登場したのは紀元607年の推古天皇の時代。遣隋使として小野妹子が初めて中国に派遣された頃であり、それによって中国の菓子が日本に持ち込まれるようになったからだ。

あん(餡)というと、豆や芋などを煮て砂糖を加えて練って作る甘味のものと、ひき肉や野菜をつかう塩味で餃子、焼売、餡かけなどの料理に使われるものがありますが、当時のあんは、後者の肉を入れて丸めたものを指していました。

砂糖が入った甘いお菓子のあんこになったのは、日本に伝わってからのようです。

あんこが今のような形になったのは、室町時代の中期と見られるようだ。室町時代の末期から安土桃山時代の末期にかけては、南蛮菓子の輸入や砂糖の普及が進み、製餡についても工夫が重ねられるようになる。

当時、砂糖は貴重品でしたが、江戸時代になると、その輸入量が増え、時代とともに、製菓技術が発達。現在のような和菓子が普及し、庶民たちも楽しめるようになったようです。

あんこの原材料って?

現代で、甘味に使われるあんこの原材料は、豆類では小豆をはじめ、ソラマメ、インゲン、エンドウなどデンプン含有量が多いものが使われ、中でも小豆を煮詰めた小豆あんが代表的です。

その他、サツマイモ(鳴門金時芋や紫芋など)の芋あん、栗あん、カボチャあん、蓮の実あん、黒胡麻や白胡麻あん、胡桃あんなどが知られています。

小豆自体の歴史は古く、日本で生まれたものではなく、原産地は東アジアとされており、日本には中国から稲作とともに伝わったともいわれています。

もともと中国では、赤色の小豆には災いなどを封じる力があると信じられていました。そのため、日本でも無病息災などを願う年中行事に、特に小豆を使った料理が作られるようになったようです。

子どもにも大人にもうれしい小豆パワー

栄養成分がたっぷり含まれている小豆。

小豆は、脂質が少なく、良質なたんぱく質を多く含むので、成長期の子どもにはおすすめ食材のひとつです。また、食物繊維やビタミンB類、鉄分、ポリフェノールなどが豊富に含まれ、子どもだけでなく大人も積極的に摂取したい食材です。

でも、あんこに加工した場合は、砂糖もたっぷり入れるので、食べ過ぎには注意してくださいね。

小豆で作るあんこの種類

小豆で作るあんこは、作り方によって大きく4つに分類されます。

1.つぶあん

つぶあんは、できるだけ小豆の皮をつぶさないように炊き上げ、豆そのものの形を残したものです。小豆の食感をダイレクトに味わえるのが魅力です。

小豆は、デンプン量が多く加熱すると膨らみやすい上、皮が硬いので荷崩れしやすい豆です。粒あんを作る際は、水を入れすぎに豆が浸る程度の水量でコトコト煮るのがポイント。

使う小豆は、皮が破れにくく、他の小豆より大きめな大納言がおすすめです。

2.つぶしあん

つぶしあんは、砂糖を加えて火にかけ、つぶしながら練り上げて作るあんのこと。つぶあんと違い、小豆の形はつぶれ、またこしあんのように、豆の皮は取り除きません。つぶあんとこしあんのいいとこ取りをしているともいえますね。

荷崩れしてもよいので、子どもと作るのにもおすすめです。

3.こしあん

こしあんは、炊いた小豆を布などで裏ごしして皮を取り除き、なめらかに練り上げたものです。口当たりが優しく、上品な味わいになるのが特長です。

皮を取り除くなど、作業的に少し大変かもしれませんが、フードプロセッサーを使えば、皮ごと食べられるこしあんが作れますよ。

4.小倉あん

普通の小豆あんで使われる小豆よりも大粒の種類である大納言小豆を炊いて、蜜漬けにしたものを小豆で作ったこしあんに加えたものが小倉あんです。ごろごろとした粒感を楽しめます。

小豆あんの他にもある、いろいろなあんこ

あんこには、小豆の他にもさまざまな素材で作られたものがあります。サツマイモ、栗、カボチャもありますが、小豆のような豆類を使って作ったあんこを紹介します。

白あん

白あんは、白いんげん豆などの白い豆を使って、作られるあんこです。一般的にこしあんが多く、フルーツを使ったあんこ、黄身あんなど、その他の変わり種あんこのベースとしても使われます。

うぐいすあん

色あざやかなうぐいすあんは、春が旬の青えんどう豆から作られるあんこです。鮮やかな早春の色と香りが、軽やかな気分を運んでくれます。

ずんだあん

ずんだあんは、炊いた枝豆を練り上げて作られます。枝豆の収穫時期である夏によく作られ、山形や宮城など東北の郷土菓子に取り入れられています。

最後に

あんこには、さまざまな種類や違いがあるので、食べ比べて好みを探してみるのも楽しいかもしれません。いろいろなあんこを食べてみたり、手作りしてみたり。親子で一緒にあんこの世界を楽しんでみませんか?