紙皿と絵の具で、春~初夏にかけての代表的な花『菖蒲』の紙工作をしてみませんか?

バーベキューやパーティーなどで紙皿が2枚余ったらチャンス!特別な材料は不要なので、すぐに作ることができます。

華やかなできあがりなので、家族やお友達へのプレゼントにしたり、お部屋に飾るのも良さそうですね!

季節を感じる植物の工作なので、日本の文化や暦育などを育児に取り入れているご家庭にもおすすめです。

大きく開いた花びらが印象的な『菖蒲(アヤメ・ショウブ)』は、春から初夏にかけて季節を彩る代表的な植物です。どちらも漢字で書くと『菖蒲』で、花の形も似ています。

見分け方は、花びらの根元のところ。

アヤメは網目状の模様があり、ショウブには黄色い筋があります。

ちなみに開花時期は、アヤメが5月上旬、ショウブが6月~7月です。

今回の工作では、『アヤメ』をイメージして黄色と白の色を、網目模様が浮かぶように塗りました。

基本の花の形は同じなので『アヤメ・ショウブ』のどちらにすることもできます。色を塗るときに、お子さまと一緒に花の写真等を観察しながら、花びらの根元の部分の色付け方を変えて、それぞれの花を表現してみるのも楽しそうです。

▼詳しい見分け方はこちらの記事を参考にしてください。

それでは、さっそく材料と作り方をご紹介します。

紙皿から菖蒲(あやめ・しょうぶ)を作ってみよう【材料】

材料

・紙皿2枚 (色が塗りやすい素材のものがおすすめ)

・絵の具(アクリル絵の具など)- 青や紫、緑、黄色、白など

・のり

・はさみ

紙皿から菖蒲を作ってみよう

【作り方】

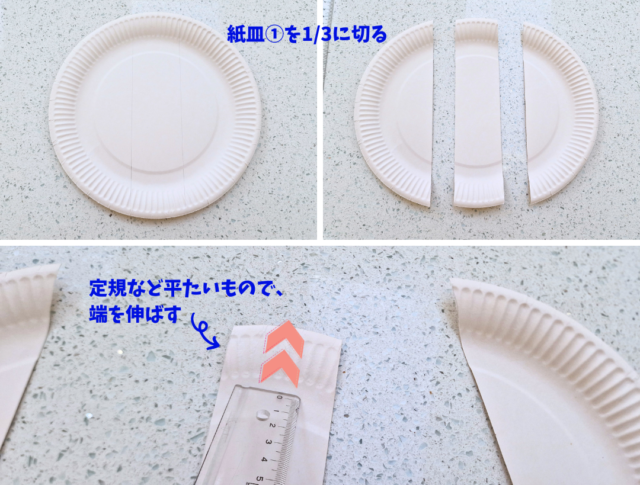

紙皿の1枚目を使います。

写真のように約1/3ずつに切り分けたら、まずは真ん中の部分を使います。

紙皿は外周部分が盛り上がっているので、定規やヘラなどでギュッギュッと押しながら、平たく伸ばします。(切り取った真ん中のパーツのみ)

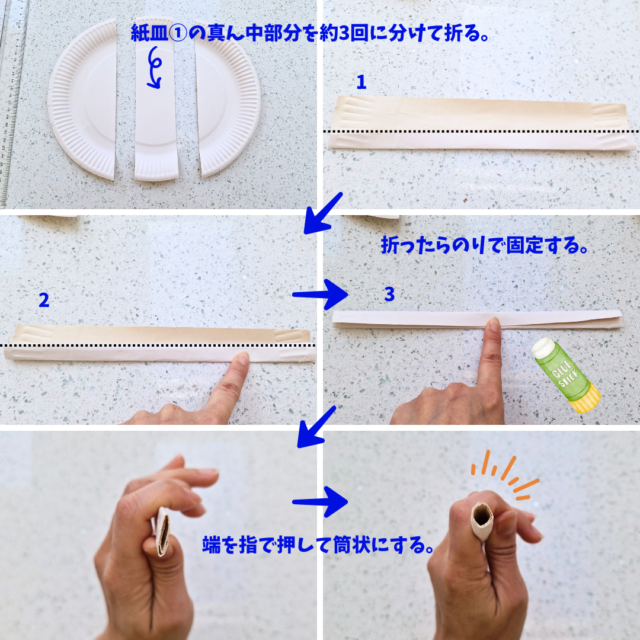

真ん中のパーツが平たくなったら、右上の写真のように約1/3(またはもう少し細めでもOK)を折り、それを繰り返して、細長い筒を作ります。

開かないように、ここで一度のりをつけて、ひらひらと浮いている部分を固定します。

折ったままではまだ潰れた状態なので、のりが乾いたら、両端を指で押して、ストローのような丸みのある筒状にしましょう。

これで、菖蒲の茎の部分ができました。

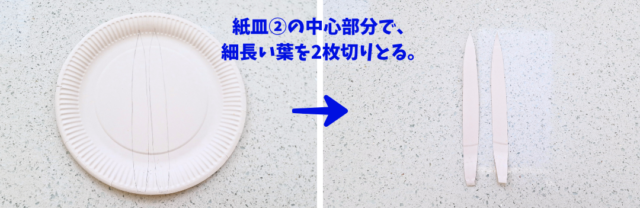

次に、2枚目の紙皿を使います。

紙皿の中心部(一番長い部分)から、細長い2本の葉っぱを切って作ります。(右上の写真参照)

葉っぱのパーツも、紙皿の盛り上がりがある部分を定規などで押しながら伸ばして、まっすぐにしておきます。

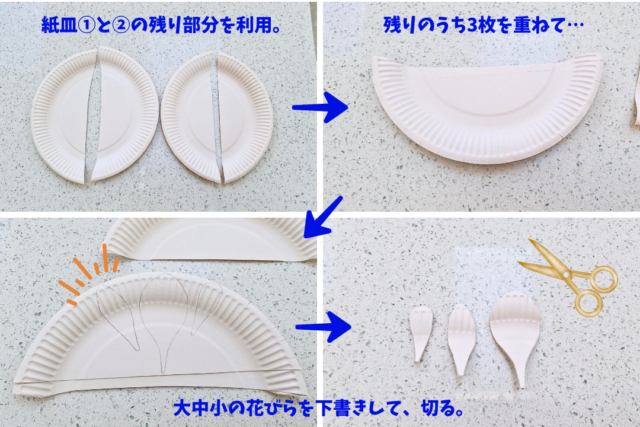

続いて、使った紙皿の残りの部分(半月型が4枚できている)のうち3枚を利用して花びらを作っていきましょう。

まず上の写真のように、3枚を重ねます。しゃもじのような形の大中小の花びらを下書きしたら、それぞれ切ります。(3枚ずつ、計9枚花びらができます)

できた花びらは、指で少しこするようにして、外側にカーブさせるように反らせてください。

それでは、花のパーツを組み合わせていきます。

最初の方で作ったストロー状の筒(茎の部分)に、まず大きな花びらを3枚挿し込みます。(写真右上-1)

各花びらは、挿し込むときに、のりをつけて固定すると作業がしやすくなります。

次に、中サイズの花びら3枚を、大サイズの花びらの上に重ねるような感じで挿し込んでください。(写真2段目左-2)

最後に小サイズの花びらの中心に内側に向かって折り目をつけたら、(写真2段目右)

筒の中心に挿し込みます。(写真3段目)

これで、花の部分の形ができました。

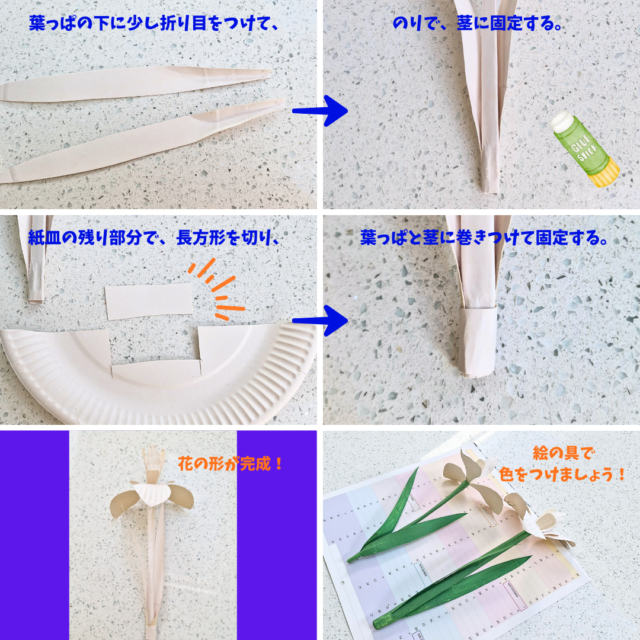

次は茎と葉っぱの工程です。

最初の方で切っておいた、細い葉っぱ2枚を使います。葉っぱの少し下の方に軽く折り目をつけて、茎の根元に沿わせて、のりで貼ります。

このままだと剥がれやすいので、残った紙皿で、小さい長方形を切り取り、葉っぱと茎に巻きつけて、取れにくいようにのりで固定します。

これで、紙皿から作る菖蒲の形が完成です。

形が完成したら、図鑑やインターネットの写真を参考にしながら絵の具などで色をつけて、工作のできあがりです!

今回は青紫色の絵の具で花びらを塗りましたが、アヤメ・ショウブ(花菖蒲)・アイリス(西洋菖蒲)などを合わせると、白・紅紫、紫、薄紫などさまざまな色合いを見つけることができます。

好きな花を図鑑などからみつけて、なるべくその植物に似るように、花びらの形や色を工夫してアレンジしてみるのも良いでしょう。

春から初夏にかけて見かける美しい菖蒲をイメージしながら、お子さまと一緒に、【紙皿で作る菖蒲】の工作を楽しんでくださいね!