小学校受験の考査内容に「絵画」を設けている学校は多いです。絵画を通して子どもの表現力、想像力、指示の理解力を見るとともに、家庭での様子も見たりしています。小学校受験で求められる絵画を指導するにはどうしたらよいのでしょうか?

「絵画」試験がある学校

小学校受験の考査に「絵画」を含む学校は多く存在します。

代表的な学校としては「慶応義塾幼稚舎」「早稲田実業学校初等部」「青山学院初等部」「東洋英和女学院小学部」などがあります。国立の「筑波大学附属小学校」も。過去に工作ではなく絵画の試験が出されたことがあります。

試験の内容

写実性を求められるもの

たとえばお話を聞いて、その内容を絵にするという試験があります。

できるだけ正確に状況を捉える力が必要になります。

自由な発想を求められるもの

子どもの自由な想像力を図る問題を課される場合があります。

テーマとしては、たとえば「もしも魔法が使えたらどんなことをしてみたいか?」といったものが代表的です。テーマにそって空想の世界を絵画に落とし込みます。

行動観察の一環として利用される

描いた絵をもとに発表をさせたり、お友達と一緒に絵を仕上げるなど行動観察の一環として絵画が用いられる学校もあります。

以前書いた記事もぜひご覧ください。

お受験絵画を自宅で学ぶには(1)「『お受験』はじめました!」vol.14 – 知育と幼児教育が3分でわかる|Chiik(チーク)マガジン

小学校受験の絵画は美大の試験とは違う!

楽しく自由に描くだけでは合格に近づくことはできません。最も重要なことは「他人に内容が伝わるかどうか」です。

これは、絵画的センスのある無しではなく、何度も練習することで求められるレベルに到達することができるとママミーヤが考えています。そのために、志望校でどのような内容の絵画が求められるかを親がしっかりと確認しておくことが一番大切です。

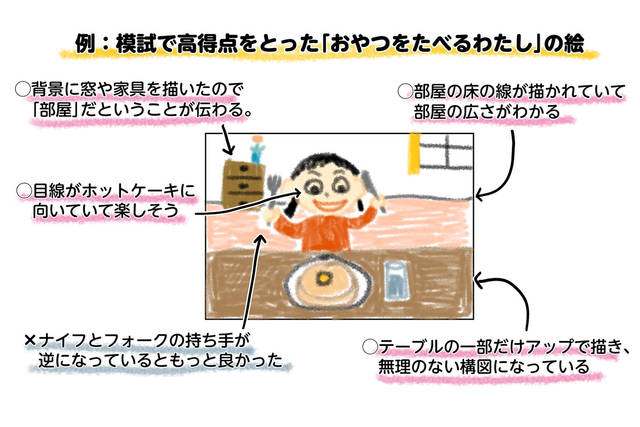

ママミーヤもいろいろな試行錯誤を経て、志望校別の模試で絵画の評価が満点をもらえるようになりました。家ではどのような練習をすればよいか、3つのポイントをご紹介したいと思います。

1:絵画のネタを増やす

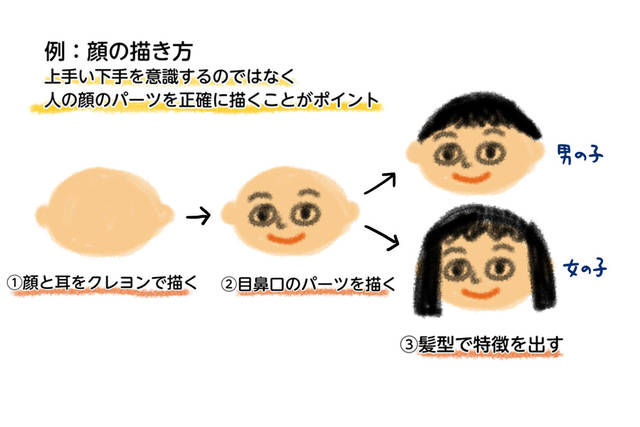

人や動物をかけるようにする

まず自分自身を描く練習をします。顔だけではなく全身で描けるようにします。その後家族を描く練習をし、家族全員を1枚の画用紙に収める練習をします。背の高さを変えたり、体のバランスを考えて関係性がわかるように描く指導します。

動物は4足のものから練習すると書きやすいです。ゾウやキリンなど特徴があり大きな動物から練習すると良いでしょう。ゾウ・キリン・くま・ライオン・犬・猫・うさぎ・きつねなど、お話の記憶に出てくる動物を描く練習をすることをおすすめします。

背景を描けるようにする

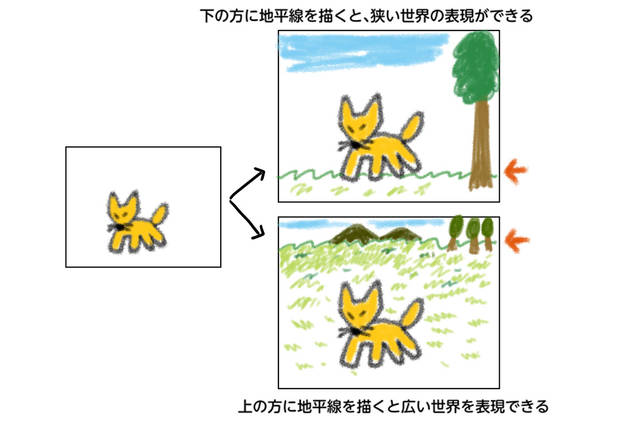

地平線をどこに引くかで絵画の中の空間を調整できます。自然の中や公園など、家族で出かけるような場所を描けるようにします。

背景が描けると、絵の状況を明確に伝えられるようになります。

2:さまざまな向き・行動を描けるようにする

正面だけではなく、横向きや後ろ向きの人を描けるようにしておきます。

それができるようになったらテーブルで食事をしている姿など「行動」を描けるようにします。

■行動の例

・食事をする(テーブルで/レジャーシートの上で)

・走る(運動会で/公園で)

・ペットと散歩をする

・ブランコに乗る

・縄跳びをする

上記の例を見てわかるように、特別なシーンではなく、普段の行動を絵で描けるようにしておくことが大切です。絵画から家庭の様子が透けて見えることもあります。普段の生活の中での行動をいくつかピックアップして、絵画のテーマに練習すると良いでしょう。

3:想像力を問われるテーマを描く

慶応義塾幼稚舎などの学校で頻出されるテーマです。

・魔法使いになったらどんなことができる?

・何にでもなれると言われたらどうしますか?

こういった抽象的なテーマの絵画は、いきなり描かせるのではなく子どもと話し合うことを先にしてみましょう。絵画の能力というよりは、何を伝えられるかが大きなポイントになるからです。そして、実は自己PRをするチャンスでもあるのです。

たとえば「魔法使いになったらどんなことができるか?」という課題の場合。

「悪いやつをやっつけたい!」というかもしれません。でもそれで終わりにするのではなく、その子のいいところを伝えられるように考える癖をつけるには、親の指導が必要です。

悪いやつってどんなもの?

どうしてやっつけなきゃいけないの?

どんな魔法が使えるの?

●●くんが悪いやつから守りたいものって何?

など。

同じテーマで娘のミヤピーを指導したときのお話です。

ミヤピー「魔法が使えたら……大変なことが大変じゃないようにしたいな」

ママミーヤ「大変なことってどんなことかな?」

ミヤピー「うーん。雨の日に保育園に行くこととか!」

ママミーヤ「魔法でどうするの?」

ミヤピー「魔法をかけると傘をささなくても濡れないようにできるの!そうしたらママもわたしも大変じゃないから!」

こういった話し合いをして、描いた絵を再現したのがこの絵です。

ただ描くだけではなく、考えを持って絵の説明ができるように導いてあげます。

一朝一夕ではできないことです。1日1枚でもいいので描く習慣を身につけると良いです。お勉強というよりは子どもにとって楽しい時間となるように、お勉強の休憩を兼ねてやることをおすすめします。

それでは次回もお楽しみに!

ママミーヤ

ママミーヤ