福沢諭吉といえば一万円札に印刷されている、日本人にはおなじみの偉人です。ですが「何をした人なの?」と子どもに聞かれても、具体的に答えることができない方は多いのでは?こちらでは福沢諭吉の成し遂げたさまざまな偉業を解説。代表的な著書についてもご紹介します。

福沢諭吉の簡単なプロフィール

【生誕】1835年1月10日(天保5年12月12日)大阪生まれ

【死没】1901年2月3日(明治34年)満66歳没

福沢諭吉が活躍したのは、江戸から明治時代にかけてです。思想家、また『学問のすすめ』『西洋事情』『福翁自伝(ふくおうじでん)』などが代表作に挙げられる作家でもあります。さらに慶応義塾(けいおうぎじゅく)の創始者であり、教育者としても大きな功績を残しました。

下級武士の家に生まれ勉学に励んだ

福沢諭吉は豊前中津藩(大分県中津市)の下級武士、福沢百助の次男として生まれます。1歳で父の百助が亡くなり、大阪から中津に移りました。

19歳になると長崎で蘭学(らんがく)を学びます。23歳で江戸に出て、慶應義塾の起源となる蘭学塾を開くことに。その後はヨーロッパやアメリカなどの海外に渡るなどし、諸外国の文化に触れることで、日本の進むべき道を示したのです。

福沢諭吉の主な偉業

教育者としての偉業

日本銀行の設立に貢献

保険の制度を日本に持ち帰った

翻訳者としての功績

福沢諭吉は蘭学を学び、独自に英学を習得しました。その得意の英語を日本人に馴染みのある漢字にあてはめ、漢字で言葉をつくったことでも知られています。現代においても違和感なく、原語に近いニュアンスで使われている言葉も少なくありません。

・スピーチ(Speech)→「演説」

・トーク(Talk)→「談話」

・リバティ(Liberty)→「自由」

また外国語の翻訳で大活躍した福沢諭吉は、幕府で翻訳の仕事もしていました。当時の日本の外交面を支える人物でもあったのです。

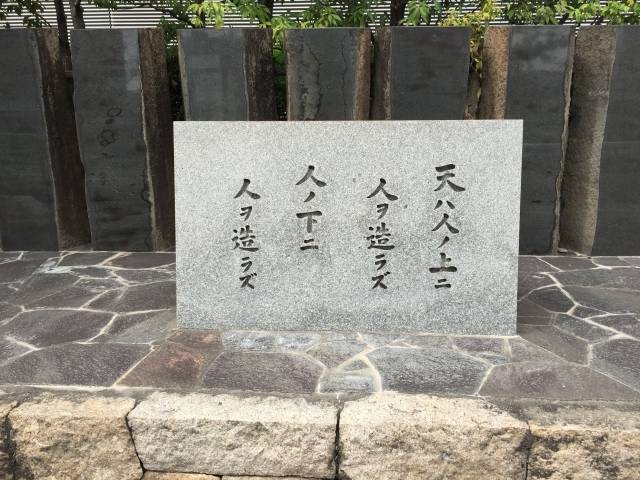

福沢諭吉の有名著書「学問のすすめ」

『学問のすすめ』は、当時でもベストセラーを記録した福沢諭吉の代表作です。「天は人の上に人を造らず 人の下に人を造らず」の一説は、多くの人が耳にしたことがあるのではないでしょうか。福沢諭吉の言葉として知られていますが、元はアメリカの独立宣言ではないかという説が有力なようです。

この一説が有名なので、『学問のすすめ』は「人は平等だ」と書いてある本かと思いがちですが、じつは全く逆。本の中で福沢諭吉は学問の重要性を説いていて、学ぶ人と学ばない人とには、差ができてしまうこと、学ぶことの意味などについてを深く説いています。