イギリスで100 万人の11〜12歳に無償配布されて話題となった教育用マイコンボード「BBC micro:bit(マイクロビット)」。世界的に注目されたこの導入をイギリス現地学生に取材!日本より早いイギリスの小学校のプログラミング授業の内容や情報を連載「英国すくすくレポ」でお届けします!

イギリスのプログラミング教育の現状は?

社会的背景もあり、世界中で幼少期からプログラミング授業を学校教育に取り入れる国が増加しています。日本も2020年度から小学校~高等学校で、プログラミング授業が必須化されますよね。

2013年、イギリスは日本に先駆けてナショナルカリキュラム(学習指導要領)で「コンピューティング(Computing)」の授業を、Primary school(日本の小学校にような教育機関)~Secondary school (中・高校のような教育機関)で必修化しました。

これ以前の1995年には「IT」という教科が、1999年には「ICT」という教科が取り入れられた歴史もありました。しかし、どちらもコンピューターやアプリケーションの操作などを学ぶ目的ではあったものの、あまり良い成果にはつながらず、イギリスのIT系教育も当時は試行錯誤だったようです。そういった失敗から学び、今回は時代に必要な情報・スキルを取り入れるため、「コンピューティング」の教科が導入される運びとなったのでした。

それから7年経った2020年の現在では、一般的な教科としてコンピューティングの授業は継続されています。もちろん、テクノロジーは日々進化し、情報もどんどん新しくなる現代ですから、内容は常に改善や更新されて導入されています。

とはいえ、学校側も他の科目に比べて数段、力を入れているというわけでもなさそうで、ITスキル・知識が学生たちの間に浸透しているかといえば、正直そこまでは至っていないようです。ですが、学生が幼少期から何年にもわたり、授業でプログラミングの概念に触れ、基本的な知識を身につけられるように教科が設定されているのは、これからの時代の強みだといえるでしょう。

BBCが無料配布!micro:bitでプログラミング教育

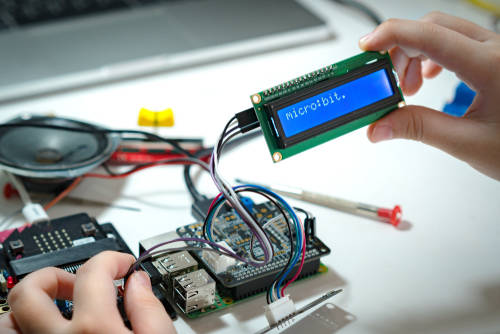

特に近年、世界で注目された出来事として、BBC(英国放送協会)がIT教育のために開発したmicro:bit(マイクロビット)と呼ばれるポケットサイズ(約4×5cm)のマイコンボードが、2016年、国内のYear 7~8(7~8年生)の子どもたち100万人に無料配布されたことがあります。

続いてフィンランド・ノルウェー・アイスランド・オランダの学生にも渡される計画もあります。

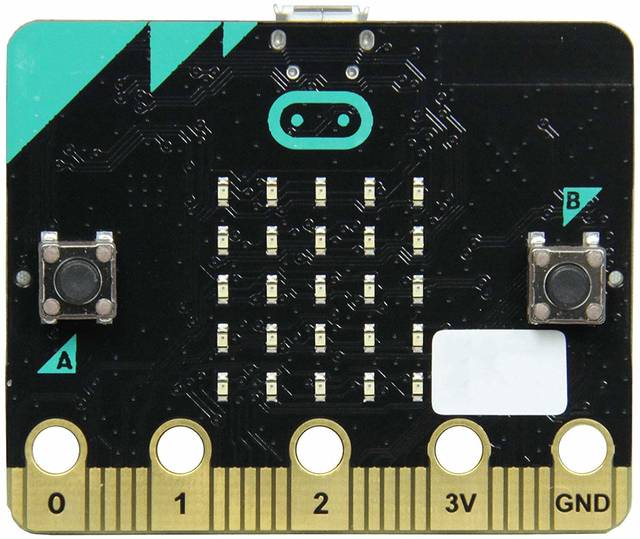

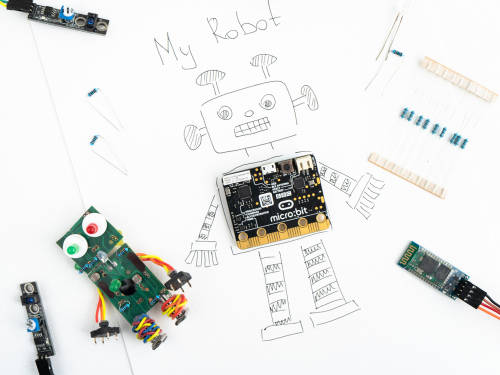

micro:bitとは、複数のLEDライト、ボタンスイッチ(A・Bボタン)、加速度センサ、磁力センサ、温度センサ、BLE(Bluetooth Low Energy)などの機能が搭載された小さい基盤です。

micro USBでパソコンや各種デバイスと接続して、専用ページのMakeCodeエディター等からプログラミングが行えます。

小さくてもmicro:bitには可能性がいっぱい

小さくてもmicro:bitには、可能性がいっぱいあります。

ゲームを作ったり、生活に便利なグッズやおもちゃを作ったり、科学について学ぶことも可能です。90%の学生が誰でもプログラムが作れると評判も上々で、対象年齢も小学生から大学生、また大人まで楽しく学べます。

すでに作られている製品(スマートフォンなど)を使うことに慣れている現代の子どもたちにとって、最初は難しそうに思えるプログラミングです。しかし、micro:bitを使ってプログラミングが生活のどんな場面に役立つのかを知ることは、プログラミングへの苦手意識を薄くするのにも効果があります!

クイックスタート | micro:bit

https://archive.microbit.org/ja/guide/quick/

Microsoft MakeCode for micro:bit

https://makecode.microbit.org

現地の学校での取り組みは

実際にSecondary schoolに通う学生さんに、学校でmicro:bitを使った授業がどのように行われているのかをインタビューしました。

Chiik(以下C):学校でmicro:bitが配られましたか?

学生(以下S):はい。僕がYear 8 のときに希望者に配られました。希望者は約40人から50人ほどいたと思います。

C:それから、どんな授業がありましたか?

S:最初はコンピューティング(プログラミングなども扱う)の授業内で1時間、micro:bitの基本の機能や使い方を学びました。その授業で、だいたいの使い方を覚えられたので、自分でもできる自信がつきました。

C:その1時間の授業の後は、どのような流れでmicro:bitを使いましたか?

S:先ほど話した40~50人の希望者だけ、1日ワークショップに参加しました。5人ずつくらいのグループで、micro:bitを使った便利なアイテムのアイデアを出し合って、それを実際に作って発表するワークショップでした。

C:ワークショップでは、どんなアイデアが出ましたか?印象的なものを教えてください。

S:僕のグループのアイデアは、赤ちゃんの体温を測るアイテムを考えました。micro:bitには温度計・体温計として使える温度センサがついています。僕たちは、赤ちゃんが発熱してしまったら、設定温度以上になったことを感知したmicro:bitから、ベビーモニターのように親に通知が行くアイテムを考えました。

C:おもしろいアイデアですね!他にはどんものがありましたか?

S:他のグループは、micro:bitがついている帽子を作りました。これは、日中にすぐ眠くなる症状(例:ナルコレプシー)の人がかぶる帽子です。運転中など寝てはいけない状況のときについ眠りそうになったら、micro:bitがそれを探知して起こしてくれるアイデアです。

C:斬新なアイデアですね。

S:このアイデアは、このワークショップのあと、学生のmicro:bitの大会に出ました。全国で1位になって、賞金が2000ポンドも出たんですよ!

C:それはすごい!このワークショップやmicro:bitの授業は役に立ちましたか?

S:はい。とても面白かったです。

ワークショップの後は、引き続き5回ほどmicro:bitを使った授業が行われたそうです。

アイデアを形に。IT社会を生きる子どもたちへ

プログラミングと聞くと、「難しいんじゃないかな?」「自分たちにできるのかな?」と、ちょっと不安になる気持ちもありますよね。ですが学生のうちに、micro:bitなどを活用し、自分たちが考えたアイデアをプログラミングを通して実際に形にして生活に役立てられる「成功体験」を得ることで、プログラミングに対して感じる壁は低くなります。

どんなことでも「楽しい!」と感じて学んだことは、吸収が早いといわれます。未来を背負って立つ子どもたちには、プログラミングをはじめ、多くの分野で「アイデアが実際に形になる楽しさ」を感じて、どんどん才能を伸ばしていってほしいですね。

日本でもmicro:bitは注目されています!

最後に…現代っ子たちは、テクノロジーに強いわけではない?

テレビゲームやパソコン、タブレット、スマートフォンをはじめ、家の中でも外出先でも、移動手段などまで、ITテクノロジーはあらゆる分野で使われています。

世の中が便利になるにつれて、プログラミングで作られた製品との関係がますます深くなる私たちの生活です。しかし、それがどんな仕組みでどう動いているのかを考えながら使っている人は少ないかもしれません。

それは現代に生きる子どもたちも同じです。スマートフォンの活用、ゲームの操作は大人顔負けなほどに上手な子どもは多くても、指でなぞっている画面の下で、ゲームやシステムがどうやって動いているのかに関しての知識が浸透しているとはいえないようです。

ですが、この先は今よりももっとテクノロジーが進化します。IT社会が加速していく中で、プログラミングへの興味と知識を持つことは非常に大切になっていきます。

パソコン上だけの世界を超えて、アイデアと可能性を形にできるプログラミング教育は、今後さらに日本、そして世界で注目されていくことでしょう。これからの未来が、ますます楽しみですね!

初心者にもわかりやすいスターターキットなど、現在ではいろいろな種類が発売されています♪

プログラミング学習への準備や、スキルアップツールとして、お子さまへのプレゼントにいかがですか?

在英13年目の2児の母、ライター兼イラストレーター。武蔵野美大卒。現在は英国で日本語教育・日本語子ども会活動にも従事。海外生活・育児経験を活かした記事を執筆中。