長女・次女ともセカンダリースクール(11歳から16歳まで)に進学し、国が違えば学校生活も学校のシステムもこんなに違うのか…と、日々驚きを隠せない日本出身の筆者。びっくりするようなイギリスのセカンダリースクールの生活のあたりまえを、日英の違いを踏まえながら、今回もイラストとともに、ゆるっとご紹介していきます。

イギリスのセカンダリースクールとは?

まず最初にイギリスのセカンダリースクールとは何かについて、簡単に説明いたします。

イギリスでは4歳から小学校準備学年であるYear Rに通ったあと、5歳で義務教育が始まります。まずはプライマリースクール(日本の小学校の学年と年齢に近い)に通い、11歳からセカンダリースクール(日本の中学校・高校の一部に近い)に進学し、16歳で義務教育を卒業します。

(注:学校によってはインファントスクールとジュニアスクール、ミドルスクールなど学年や年齢の区分が違う地域もあります。)

セカンダリースクールでは、日本の中学校と高校のように学年が3学年ずつに分かれておらず、Year 7(年齢は11歳)からYear 11(年齢は16歳)までの5年間、一つの学校で教育を受けます。日本の中高一貫教育に少し似ていますが、育ち盛りの5学年が一緒の校舎で一緒に学ぶので、体格も知識・学力も圧倒的に勝るお兄さんお姉さん方と一緒の場所にいることは、新入生にとって少し圧倒されるとともに、良い意味で憧れも抱く環境のようです。

セカンダリースクールは持ち物管理が、なかなか大変!

それでは、セカンダリースクールの生活の一部を見てみましょう。まず日本と一番違うところが、自分の教室と自分の机(席)がないということ。これは日本で教育を受けた人にとっては、衝撃というか、ちょっと想像がつきにくいのではないでしょうか。

日本では、まず学校に着いたら、自分の教室の自分の席に行き、持ち物を置くと思います。その後、クラス担任の先生が来て朝礼をしたり、昼休みになれば自分の席を友だちの席と近づけてお弁当を食べるというのもよくある日本の学校のシーンですよね。しかし、イギリスのセカンダリースクールには、自分の教室も席も存在しません。席替えで好きな人の隣になってドキドキ!という醍醐味もないなんて…切なすぎます。

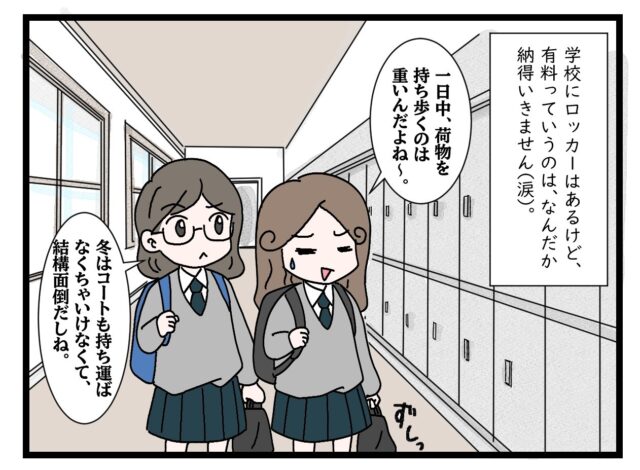

自分の席がないということは、つまり基本的に自分の持ち物・荷物を置く場所がないということ。生徒たちは移動教室のたびに自分の荷物(筆箱やChromebookなど授業で使うもの)、お弁当や水筒、体操着と運動靴を持ち運ばなければなりません。冬や雨の日にはコートや傘も持ち物に含まれるので、なかなか大変なようです。(その代わり、体力はつきそうです。)

一応、数に限りがあるもののロッカーは設置されています。しかしこれは有料で、年間契約をした生徒が使えるシステムです。以前まではそこまで値段が高くなかったのですが、外部の会社に管理委託をしてから値上がりし、保護者の間からかなりのブーイングが上がりました。イギリスの学校もなかなかシビアです…。それでも使いたければ利用すればいいし、賛成できなければ無理に使う必要もないというスタンスが、なんとも個人主義(選択の自由を重視する文化)なイギリスという感じでもあります。

セカンダリースクール進学後の変化としてもう一つ大きなことは、宿題がたくさん出るようになったことです。

小学校の頃は宿題はほとんどなく、家庭でしていくことと言えば週1回あるスペリングテストの準備くらいでした。また、日本の学校と違うのは、宿題は「明日まで」や「次の授業まで」とこまめに出されるよりも、週ごとに宿題を出されることのほうが多いということです。

子どもたちはChromebook(基本全員が所持するように指示されます)やスマートフォンなどのデバイスを使って宿題を確認し、Chromebook上で解答・提出します。学校を欠席した日には、休んだ授業のところをデバイスを使って復習できるようになっています。

日本のように学習塾に通う生徒はほとんどいないので(まず、イギリスには学習塾がほぼ見当たらない)、宿題をきちんとこなすことや、自主的な家庭学習は大変重要です。

イギリスの学食に対する本音

次は、少し楽しい話題に移りましょう。イギリスの学生のランチについてです。イギリスのセカンダリースクールでは日本の学食のようなカフェテリアがあることがほとんどです。給食のような形式ではなく、各自で自分の食べたいものを購入します。メインの温かい食事や、持参したお弁当にプラスするスナック類など、バリエーションが豊富です。

どんなものがあるかというと、例えばメインの食事ではパスタやトルティーヤ・ラップ、サンドイッチやサラダ、ジャケットポテトやローストディナーなどの伝統的なものもあります。スナックやおやつ類では、フライドポテトやフルーツ、カップケーキやビスケットなどです。娘と友人の話では、学校の大きめソフトチョコチップビスケットが市販のよりもおいしくて、学生の間で大人気だそう。

近年では購入時に現金を使う学校は少なくなっており、利便性や安全面から、オンラインプラットフォームを通じて事前に給食費をチャージしておく事前入金制度を利用する学校がほとんどです。決済時は、指紋認証や専用のカードシステムを取り入れている学校が多く、保護者が希望すれば生徒が名前を言うことで決済できるもあります。また、公的援助を受けて購入している生徒にとって、プライバシーが保たれるメリットがあると言われています。(いじめの防止などにつながる)

※一部の家庭の学生(低所得者層等)は、無料で昼食を食べることができる公的支援があります。

全教科で教室を移動

一番最初にもお話したように、イギリスの学校では各自の教室や机はありません。セカンダリースクールにはチューターシステムというものがあり、朝学校に登校したら、各チューター(担当教師)の教室へ行きます。

チューターというのは、日本の担任の先生の役割に少しだけ似ているかもしれません。役割としては、出席確認やその日の連絡事項を生徒に伝えたり、生徒のサポートや、保護者と学校をつなぐ連絡窓口の役目をします。

自分の教室で過ごす時間が多く・クラスメイトと共にほぼ同じ行動をする日本のシステムとは違い、生徒達はチューター(担当教師)がまとめるグループをまたいで、教科ごとにクラス分けがされます。

チューターグループでは仲良しの友達と一緒だけど、各教科の授業では違うクラスに振り分けられていて会えないということもあります。逆に言えば、別のチューターグループの生徒と授業で仲良くなれるチャンスもあり、交友関係が広がるメリットがあると言えるかもしれません。

美術や音楽、科学やITなどの専門的な科目のみならず、基本的な教科や英語やフランス語などの言語系の教科にもそれぞれ教室が割り当てられているので、各教室のディスプレイ(教育的掲示物や視覚教材)がとても魅力的です。たとえばフランス語の教室は、壁中がフランスに関する情報や単語で楽しく飾られており、一瞬ここがイギリスだということを忘れてしまうような空間になっていました。(イメージとしては、日本の子ども対象英会話教室で、カラフルなアルファベッドやかわいいイラストと英単語が壁のいろいろな所に飾られているような雰囲気に似ています)

それぞれの教室にいると、その教科に没頭できるような、その教科の深いところをもっと学びたくなるような、モチベーションの上がる教室づくりがされています。

イギリスの学校では各自で購入するような教科書はありません。ノートも(美術などの一部の教科を除き)学校から支給されます。必要があればノートを持ち帰ることもありますが、資料やノートは学校の各教室に保管するのが一般的のようです。

他にも違いがたくさん!

日本語学校で学んだ筆者からすると、いろいろな違いがあって多くの驚きがあるイギリスの学校。もしタイムマシーン(もしくは若返りマシーン!?)があるなら、筆者自身も学生になって通ってみたいと思ってしまいます。それと同時に、イギリスの学生生活を調べるうちに、日本の学校の良さや素晴らしさにも気づき、自分の子どもたちを日本の学校に通わせてみたいとも思います。

今回ご紹介したこと以外にも、休みや部活、校則や設備の違いなど、ざっと考えただけでもたくさんの違いが思いつくイギリスのセカンダリースクール。また今後も引き続きレポートしていく予定です!

■いしこがわ理恵さんのイギリス漫画レポートの記事はこちら↓↓↓